天皇と貴族中心の世の中

まとめ

歴史

飛鳥(あすか)時代には、天皇と豪族(ごうぞく)を中心とした国づくりが行われました。奈良(なら)時代から平安時代には、天皇と貴族を中心とした世の中になり、日本独自の文化が生み出されました。この時代の政治や文化を見てみよう。

天皇と貴族が政治を動かした時代とは?

奈良時代・平安時代になると、日本では天皇を中心にした国づくりが進みました。特に貴族と呼ばれる家柄の高い人々が政治を行う仕組みが整い、華やかな文化が花開いたのです。

都が奈良から京都へ

奈良時代

710年に平城京(今の奈良市)に都がおかれ、天皇が中心となって律令という法律や制度にもとづく政治が行われました。

平安時代

794年、桓武天皇が平安京(今の京都市)に都を移し、ここを中心とする貴族たちの政治が約400年続きました。

この時代には天皇をおさえて、藤原氏などの貴族が大きな権力を握り、摂政・関白といった役職について政治を動かしていきます。

710年に平城京(今の奈良市)に都がおかれ、天皇が中心となって律令という法律や制度にもとづく政治が行われました。

平安時代

794年、桓武天皇が平安京(今の京都市)に都を移し、ここを中心とする貴族たちの政治が約400年続きました。

この時代には天皇をおさえて、藤原氏などの貴族が大きな権力を握り、摂政・関白といった役職について政治を動かしていきます。

天皇と貴族の仕組み

天皇

国のトップとして、位は一番高い存在。神の子孫とされ、政治の中心と考えられました。しかし、天皇が幼い場合などは、周りの貴族に政治を任せることが多くありました。

貴族

藤原氏など、家柄の高い一族は都に住み、政治を担当。摂政や関白として天皇に代わって政治を行うこともあれば、朝廷のさまざまな役職について力をふるいました。

律令制度

中国の仕組みをまねた法律や役所のしくみで、天皇や役人が国を治めるもとになりました。

しかし、実際には貴族たちが豪族や寺社と結びつきながら権力を強めていくのが現実でした。

国のトップとして、位は一番高い存在。神の子孫とされ、政治の中心と考えられました。しかし、天皇が幼い場合などは、周りの貴族に政治を任せることが多くありました。

貴族

藤原氏など、家柄の高い一族は都に住み、政治を担当。摂政や関白として天皇に代わって政治を行うこともあれば、朝廷のさまざまな役職について力をふるいました。

律令制度

中国の仕組みをまねた法律や役所のしくみで、天皇や役人が国を治めるもとになりました。

しかし、実際には貴族たちが豪族や寺社と結びつきながら権力を強めていくのが現実でした。

華やかな貴族文化

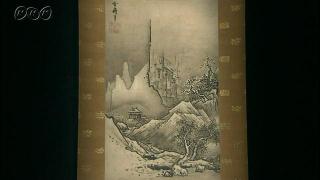

国風文化

平安時代には、日本人の感覚に合った独自の文化が発達。漢字をもとにした仮名文字が生まれ、「源氏物語」や「枕草子」などの名作が書かれました。

建築や衣装

貴族の住む寝殿造の建物や、十二単などの華やかな衣装が生まれ、都のくらしはとても優雅に見えました。

祭りや行事

お花見や季節ごとの儀式、けまりなどの遊びも盛ん。貴族たちは和歌をつくったり、お互いに贈り合う手紙や絵巻を楽しみました。

平安時代には、日本人の感覚に合った独自の文化が発達。漢字をもとにした仮名文字が生まれ、「源氏物語」や「枕草子」などの名作が書かれました。

建築や衣装

貴族の住む寝殿造の建物や、十二単などの華やかな衣装が生まれ、都のくらしはとても優雅に見えました。

祭りや行事

お花見や季節ごとの儀式、けまりなどの遊びも盛ん。貴族たちは和歌をつくったり、お互いに贈り合う手紙や絵巻を楽しみました。

まとめ

天皇と貴族が中心の世の中は、奈良・平安時代を通して日本の政治と文化を大きく変えました。

天皇を仰ぎつつ、貴族が摂政や関白となって実権を握り、都を中心にして華やかな国風文化が開花したのです。

一方で、都から離れた地方では、地方豪族や武士が力をつけはじめ、やがて武士の世の中へと続いていきます。

天皇と貴族が築いた文化は、その後の日本の歴史や芸術に大きな影響を与えました。

天皇を仰ぎつつ、貴族が摂政や関白となって実権を握り、都を中心にして華やかな国風文化が開花したのです。

一方で、都から離れた地方では、地方豪族や武士が力をつけはじめ、やがて武士の世の中へと続いていきます。

天皇と貴族が築いた文化は、その後の日本の歴史や芸術に大きな影響を与えました。

動画で学ぼう!(NHK for School)

-

NHK

01:41

聖徳太子が天皇中心の国づくりをするために「十七条の憲法」を定めたことが分かる。

NHK

01:41

聖徳太子が天皇中心の国づくりをするために「十七条の憲法」を定めたことが分かる。 -

NHK

01:08

聖徳太子が、身分に関係なく役人に取り立てようと政治の改革に努めたことがわかる。

NHK

01:08

聖徳太子が、身分に関係なく役人に取り立てようと政治の改革に努めたことがわかる。 -

NHK

02:16

中大兄皇子が天智天皇となり、中臣鎌足とともに国を治めるしくみをつくったことがわかる。

NHK

02:16

中大兄皇子が天智天皇となり、中臣鎌足とともに国を治めるしくみをつくったことがわかる。 -

NHK

01:30

聖武天皇が、仏教の教えによって、当時の世の中の不安を取り除き、国を守ろうと考え、国分寺や国分尼寺を全国につくったことがわかる。

NHK

01:30

聖武天皇が、仏教の教えによって、当時の世の中の不安を取り除き、国を守ろうと考え、国分寺や国分尼寺を全国につくったことがわかる。 -

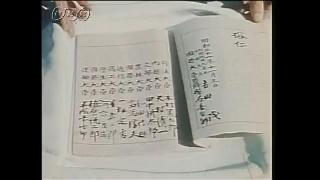

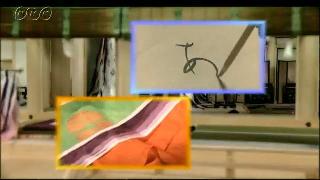

NHK

03:59

ひらがなが生まれたことで、話し言葉でそのまま書くことができ、女性のあいだで自分のありのままを表現する文学が誕生したことがわかる。厳島(いつくしま)神社の寝殿造のようすから、はなやかに暮らしていた貴族のくらしのようすがわかる。

NHK

03:59

ひらがなが生まれたことで、話し言葉でそのまま書くことができ、女性のあいだで自分のありのままを表現する文学が誕生したことがわかる。厳島(いつくしま)神社の寝殿造のようすから、はなやかに暮らしていた貴族のくらしのようすがわかる。