戦後の日本の発展と日本国憲法

まとめ

歴史

第二次世界大戦後、日本は日本国憲法を制定し、平和な国家として発展してきました。国民生活が向上し、国際社会の一員として日本が歩んできた道のりを学ぼう。

戦後の日本のはじまり

第二次世界大戦が終わり(1945年)、日本はアメリカなどの連合国に降伏しました。

終戦後、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による占領下で、政治や社会の仕組みを大きく変えざるを得なくなります。

このとき進んだ民主化政策や経済の立て直しが、戦後日本の発展につながっていくのです。

終戦後、日本はGHQ(連合国軍総司令部)による占領下で、政治や社会の仕組みを大きく変えざるを得なくなります。

このとき進んだ民主化政策や経済の立て直しが、戦後日本の発展につながっていくのです。

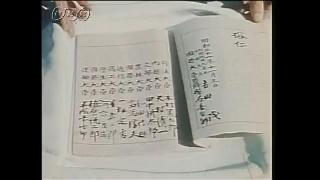

日本国憲法の制定

制定された年:1946年公布、1947年施行

戦後の新しい国づくりのために、憲法が全面的に改正されました。

民主主義の考え方を取り入れた日本国憲法が誕生し、現在に至るまでの日本の基本ルールになっています。

三大原則

国民主権:政治の中心は国民である

平和主義:戦争を放棄し、平和をめざす(憲法第9条)

基本的人権の尊重:自由や平等など、人が生まれながらにもつ権利を大切にする

天皇の地位

天皇は「日本国の象徴」と位置づけられ、政治的な実権はもたない立場になりました。

戦後の新しい国づくりのために、憲法が全面的に改正されました。

民主主義の考え方を取り入れた日本国憲法が誕生し、現在に至るまでの日本の基本ルールになっています。

三大原則

国民主権:政治の中心は国民である

平和主義:戦争を放棄し、平和をめざす(憲法第9条)

基本的人権の尊重:自由や平等など、人が生まれながらにもつ権利を大切にする

天皇の地位

天皇は「日本国の象徴」と位置づけられ、政治的な実権はもたない立場になりました。

経済復興と高度経済成長

復興期

戦争で焼け野原になった都市や工場を建て直し、GHQの援助を受けながら日本は再スタート。

1951年にはサンフランシスコ平和条約に調印し、1952年に占領が終わります。

高度経済成長

朝鮮戦争による特需や、アメリカとの貿易などで日本企業が急速に発展。

自動車・家電・鉄鋼などの工業が伸び、いわゆる「3C(カー、クーラー、テレビ)」などが庶民の生活に普及。

東京オリンピック(1964年)や新幹線の開通がシンボル的な出来事でした。

公害や社会問題

産業の発展が進む一方で、工場排水や排気ガスによる大気や水質の汚染が深刻化。四大公害病が発生し、環境保護の取り組みが叫ばれました。

戦争で焼け野原になった都市や工場を建て直し、GHQの援助を受けながら日本は再スタート。

1951年にはサンフランシスコ平和条約に調印し、1952年に占領が終わります。

高度経済成長

朝鮮戦争による特需や、アメリカとの貿易などで日本企業が急速に発展。

自動車・家電・鉄鋼などの工業が伸び、いわゆる「3C(カー、クーラー、テレビ)」などが庶民の生活に普及。

東京オリンピック(1964年)や新幹線の開通がシンボル的な出来事でした。

公害や社会問題

産業の発展が進む一方で、工場排水や排気ガスによる大気や水質の汚染が深刻化。四大公害病が発生し、環境保護の取り組みが叫ばれました。

戦後の民主化と社会の変化

教育改革

学校制度が改められ、6・3・3・4制(小・中・高・大学)を基本とする制度になりました。男女共学も推進されます。

労働組合の結成

労働者の権利や賃金を守るために、労働組合が活発化し、ストライキなどの行動をとることもできるようになりました。

婦人参政権の確立

女性が政治に参加することも認められ、選挙権や被選挙権が与えられました。男女平等の考え方が広がっていきます。

学校制度が改められ、6・3・3・4制(小・中・高・大学)を基本とする制度になりました。男女共学も推進されます。

労働組合の結成

労働者の権利や賃金を守るために、労働組合が活発化し、ストライキなどの行動をとることもできるようになりました。

婦人参政権の確立

女性が政治に参加することも認められ、選挙権や被選挙権が与えられました。男女平等の考え方が広がっていきます。