室町時代の文化

まとめ

歴史

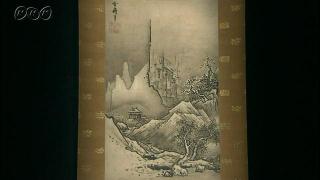

室町時代には、金閣寺や銀閣寺など、世界遺産にも登録されている建築物や、水墨画(すいぼくが)、能などの文化が生まれたよ。この時代に生まれたさまざまな作品を見てみよう。

室町時代の文化とは?

室町時代は、足利氏が将軍として政治の中心に立ち、京都の室町に幕府をおいた時代です。

このころ、武士の社会が広がるなかで、禅の影響や貴族文化との融合などによって、新しい文化がたくさん生まれました。

このころ、武士の社会が広がるなかで、禅の影響や貴族文化との融合などによって、新しい文化がたくさん生まれました。

禅や将軍のもとで花開いた芸術

足利義満と金閣

第3代将軍の義満は、金閣を建て、貿易を推進するなど、政治と文化の両面で力をふるいました。

金閣は、禅寺(鹿苑寺)の舎利殿として建てられ、金箔がはられた豪華な建物として有名です。

禅の広がり

鎌倉時代に伝わった禅宗が、室町時代には武士や上流階級のあいだで広く受け入れられました。

座禅による修行や、質素で落ち着いた美意識が、文化や芸術の流れを変えていきます。

第3代将軍の義満は、金閣を建て、貿易を推進するなど、政治と文化の両面で力をふるいました。

金閣は、禅寺(鹿苑寺)の舎利殿として建てられ、金箔がはられた豪華な建物として有名です。

禅の広がり

鎌倉時代に伝わった禅宗が、室町時代には武士や上流階級のあいだで広く受け入れられました。

座禅による修行や、質素で落ち着いた美意識が、文化や芸術の流れを変えていきます。

芸能・建築・芸術の発達

能と狂言

能は、舞や音楽、物語が一体となった日本を代表する伝統芸能。観阿弥・世阿弥父子が大成し、義満の保護も受けました。

狂言は、能の合間に演じられる、笑いを交えた演劇で、庶民のくらしや風刺などがテーマになっています。

茶の湯・生け花

禅の精神が反映され、わび・さびを大事にする茶の湯の形が整いはじめました。

生け花(華道)も静かに花を楽しむ心が重視されるように。

銀閣

第8代将軍の足利義政が建てたとされる慈照寺の東求堂や銀閣など、簡素で落ち着いた美を追求。書院造の建築は、のちの日本建築に大きく影響を与えました。

能は、舞や音楽、物語が一体となった日本を代表する伝統芸能。観阿弥・世阿弥父子が大成し、義満の保護も受けました。

狂言は、能の合間に演じられる、笑いを交えた演劇で、庶民のくらしや風刺などがテーマになっています。

茶の湯・生け花

禅の精神が反映され、わび・さびを大事にする茶の湯の形が整いはじめました。

生け花(華道)も静かに花を楽しむ心が重視されるように。

銀閣

第8代将軍の足利義政が建てたとされる慈照寺の東求堂や銀閣など、簡素で落ち着いた美を追求。書院造の建築は、のちの日本建築に大きく影響を与えました。

国際交流と貿易の影響

室町時代には、勘合貿易と呼ばれる正式な貿易で、中国(明)との交流が盛んに行われました。

これにより、中国の文化や技術が取り入れられ、日本での文化発展につながった面もあります。

これにより、中国の文化や技術が取り入れられ、日本での文化発展につながった面もあります。

まとめ

室町時代の文化は、武士の世の中でありながら、禅の精神や貴族文化が混ざりあって生まれた独特の魅力をもっています。

・能や狂言などの芸能

・金閣や銀閣を代表とする建築

・茶の湯や生け花など、質素・静かな美意識

・勘合貿易による中国文化の影響

これらすべてが合わさって、日本ならではの伝統文化の土台をつくりあげたのが室町時代なのです。後に続く戦国時代・安土桃山時代へとつながり、さらなる文化の発展へ結びついていきます。

・能や狂言などの芸能

・金閣や銀閣を代表とする建築

・茶の湯や生け花など、質素・静かな美意識

・勘合貿易による中国文化の影響

これらすべてが合わさって、日本ならではの伝統文化の土台をつくりあげたのが室町時代なのです。後に続く戦国時代・安土桃山時代へとつながり、さらなる文化の発展へ結びついていきます。