江戸時代の文化と江戸幕府

まとめ

歴史

徳川家康が江戸幕府(えどばくふ)を開いてから始まった江戸時代には、250年以上も平和な時代が続きました。また、それまでとはちがい、上流階級以外の町人たちの文化が花開いた時期でもあります。この時代に行われた政治のしくみや、文化について学ぼう。

江戸幕府の成立

徳川家康が征夷大将軍に任命され、江戸(いまの東京)に幕府をひらいたことから、江戸時代が始まりました。

家康のあとも将軍職は徳川氏が代々継承し、約260年にわたって江戸幕府が続くことになります。

家康のあとも将軍職は徳川氏が代々継承し、約260年にわたって江戸幕府が続くことになります。

江戸幕府のしくみ

幕藩体制

江戸幕府が全国の大名を従え、各地を「藩」として治めさせる仕組みです。将軍が大名に領地を与え、大名は将軍に忠誠を誓いながら各地域を管理します。

参勤交代

1635年ごろに本格的に制度化され、大名は1年おきに江戸と自分の領地を行き来する必要がありました。これによって大名の経済力をそぎつつ、江戸の発展にもつながります。

幕府の役職

老中、若年寄などの職に就いた旗本や御家人が、幕府の仕事を助けました。町奉行や勘定奉行なども配置され、江戸や全国の秩序を保ちました。

江戸幕府が全国の大名を従え、各地を「藩」として治めさせる仕組みです。将軍が大名に領地を与え、大名は将軍に忠誠を誓いながら各地域を管理します。

参勤交代

1635年ごろに本格的に制度化され、大名は1年おきに江戸と自分の領地を行き来する必要がありました。これによって大名の経済力をそぎつつ、江戸の発展にもつながります。

幕府の役職

老中、若年寄などの職に就いた旗本や御家人が、幕府の仕事を助けました。町奉行や勘定奉行なども配置され、江戸や全国の秩序を保ちました。

江戸時代の文化の広がり

江戸時代は、長い平和のもとで人口が増え、経済や文化が発展しました。

武士や大名だけでなく、町人も力をつけ、庶民文化が花開きます。

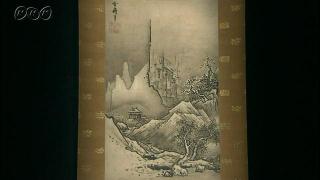

元禄文化

17世紀末から18世紀初頭、上方(大阪・京都あたり)を中心に栄えた華やかな文化です。

浮世草子:井原西鶴の小説

人形浄瑠璃・歌舞伎:近松門左衛門の脚本

町人の美意識:菱川師宣の浮世絵など、町人が主役の文化が誕生

化政文化

江戸の町を中心に、19世紀ごろに花開いた庶民文化です。

浮世絵:葛飾北斎、歌川広重など

川柳・狂歌:庶民のしゃれやユーモアがあらわれた文学

俳句:松尾芭蕉などの流れを受けつぎ、江戸の町でも親しまれた

武士や大名だけでなく、町人も力をつけ、庶民文化が花開きます。

元禄文化

17世紀末から18世紀初頭、上方(大阪・京都あたり)を中心に栄えた華やかな文化です。

浮世草子:井原西鶴の小説

人形浄瑠璃・歌舞伎:近松門左衛門の脚本

町人の美意識:菱川師宣の浮世絵など、町人が主役の文化が誕生

化政文化

江戸の町を中心に、19世紀ごろに花開いた庶民文化です。

浮世絵:葛飾北斎、歌川広重など

川柳・狂歌:庶民のしゃれやユーモアがあらわれた文学

俳句:松尾芭蕉などの流れを受けつぎ、江戸の町でも親しまれた

江戸の町人文化

江戸は100万人を超える大都市へと成長し、そこで暮らす町人(商人や職人)の活気により、さまざまな娯楽や商売が発展します。歌舞伎の芝居小屋や寄席なども人気を集め、庶民の娯楽がさらに充実しました。

江戸幕府の課題

参勤交代や武家の財政

大名は江戸と領地を往復する費用や、江戸での生活などでお金がかかり、財政難に陥る藩が多くなりました。

年貢の重さ

農民にとって、年貢は大きな負担でした。凶作や天災が続くと、一揆や打ちこわしが起こることも。

外交

鎖国政策をとる中で、中国やオランダなど限られた国とだけ貿易を続けていましたが、世界の情勢が変化して、日本にも開国を求める外国船がやって来る時代が近づいていました。

大名は江戸と領地を往復する費用や、江戸での生活などでお金がかかり、財政難に陥る藩が多くなりました。

年貢の重さ

農民にとって、年貢は大きな負担でした。凶作や天災が続くと、一揆や打ちこわしが起こることも。

外交

鎖国政策をとる中で、中国やオランダなど限られた国とだけ貿易を続けていましたが、世界の情勢が変化して、日本にも開国を求める外国船がやって来る時代が近づいていました。