縄文時代のくらしから日本の国づくりへ

まとめ

歴史

狩りや漁をしたり木の実などを採集してくらしていた縄文(じょうもん)時代から、米作りが始まった弥生(やよい)時代、大きな古墳(こふん)を作った大和朝廷(やまとちょうてい)の時代の人びとのくらしや文化について学ぼう。

縄文時代のくらしとは?

縄文時代は、今からおよそ1万年ほど前から、紀元前4世紀ごろまで続いたといわれる時代です。

土器の使用

「縄文」という名前は、縄の模様がついた土器が見つかったことからきています。縄文土器は世界でも最古レベルの土器とされ、料理や食べ物の保存に使われました。

狩猟・採取中心のくらし

当時はまだ稲作が広がっていなかったため、山や海でとれるものを食料の中心としていました。木の実や貝を集めたり、鹿やイノシシを狩ったりしながら生活していました。

住居

地面を少しくぼませたたて穴住居に住んでいたのが特徴です。土や木を利用して家を作り、真ん中にたき火をしてあたたかさを保っていました。

土器の使用

「縄文」という名前は、縄の模様がついた土器が見つかったことからきています。縄文土器は世界でも最古レベルの土器とされ、料理や食べ物の保存に使われました。

狩猟・採取中心のくらし

当時はまだ稲作が広がっていなかったため、山や海でとれるものを食料の中心としていました。木の実や貝を集めたり、鹿やイノシシを狩ったりしながら生活していました。

住居

地面を少しくぼませたたて穴住居に住んでいたのが特徴です。土や木を利用して家を作り、真ん中にたき火をしてあたたかさを保っていました。

弥生時代と稲作の広がり

縄文時代の後、紀元前4世紀ごろから紀元3世紀ごろまでを「弥生時代」と呼びます。

稲作の始まり

大陸から伝わった稲作が日本で広がり、人びとは水田で米を作るようになりました。

これによって生活が安定し、大きな集落がうまれたとされています。

金属器の使用

青銅器や鉄器を使うようになり、武器や農具が発達して生活の質が変わりました。鉄のくわや刃物で田んぼを耕したり、木を切ったりするのが楽になったんです。

稲作の始まり

大陸から伝わった稲作が日本で広がり、人びとは水田で米を作るようになりました。

これによって生活が安定し、大きな集落がうまれたとされています。

金属器の使用

青銅器や鉄器を使うようになり、武器や農具が発達して生活の質が変わりました。鉄のくわや刃物で田んぼを耕したり、木を切ったりするのが楽になったんです。

古墳時代と大和の国づくり

弥生時代のあと、3世紀後半から7世紀ごろまでを「古墳時代」といいます。

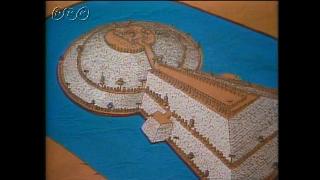

古墳の造営

古墳とは、大きな豪族や王のお墓としてつくられたもので、前方後円墳などの形が有名。大きな古墳の周りには「はにわ」がおかれました。

大和政権の誕生

強い豪族が集まって、大和と呼ばれる地域を中心とした政権ができました。各地の豪族たちと連合して、日本列島の国づくりが進んでいきます。

古墳の造営

古墳とは、大きな豪族や王のお墓としてつくられたもので、前方後円墳などの形が有名。大きな古墳の周りには「はにわ」がおかれました。

大和政権の誕生

強い豪族が集まって、大和と呼ばれる地域を中心とした政権ができました。各地の豪族たちと連合して、日本列島の国づくりが進んでいきます。

まとめ

・縄文時代では、土器や狩猟採取のくらし、たて穴住居が特徴。

・弥生時代になると稲作が広がり、農耕社会へと変化。金属器も使われはじめ、生活が一気に進んだ。

・古墳時代には、大きな古墳がつくられ、大和政権が力を強めていく。ここから日本の国づくりが本格的に進んだといわれる。

こうした時代を経て、律令国家が形成されたり、天皇のもとで政治が行われる仕組みが整っていくなど、いまの日本のもととなる国づくりが始まっていったのです。

縄文から弥生、そして古墳へと続く変化の流れを知ると、日本のはじまりの姿が見えてきますね。

・弥生時代になると稲作が広がり、農耕社会へと変化。金属器も使われはじめ、生活が一気に進んだ。

・古墳時代には、大きな古墳がつくられ、大和政権が力を強めていく。ここから日本の国づくりが本格的に進んだといわれる。

こうした時代を経て、律令国家が形成されたり、天皇のもとで政治が行われる仕組みが整っていくなど、いまの日本のもととなる国づくりが始まっていったのです。

縄文から弥生、そして古墳へと続く変化の流れを知ると、日本のはじまりの姿が見えてきますね。