日本の水産業と栽培漁業

海に囲まれた日本では、水産業(漁業)が盛んに行われています。しかし、最近では魚の取れる量が減ってきてしまっているため、増やして取る養殖漁業も栽培漁業が行われるようになってきました。

日本の水産業ってどんなもの?

日本は四方を海に囲まれ、豊かな漁場をもつ国です。

漁業が盛んな地域では、カツオやサンマ、マグロ、サケなどいろいろな魚がとれます。

また、ホタテやイカ、カニなど多くの海産物が食卓にのぼるのも、日本の水産業がさかんだからこそです。

漁業が盛んな地域では、カツオやサンマ、マグロ、サケなどいろいろな魚がとれます。

また、ホタテやイカ、カニなど多くの海産物が食卓にのぼるのも、日本の水産業がさかんだからこそです。

水産業の種類

遠洋漁業

遠くの海(海外の海域など)まで船で出かけ、大型の漁船でマグロなどをとる。

沖合漁業

沖合と呼ばれる沿岸から少し離れた海域で漁をする。かつお・サンマなどが有名。

沿岸漁業

沿岸近くの比較的浅い海で、定置網や小型船を使って漁をする。アジやイワシなどが代表的。

養殖漁業

水揚げを増やすために、イクラ(サケの卵)やハマチ、カキなどを人工的に育てる方法。網やいけすで管理して育てる。

遠くの海(海外の海域など)まで船で出かけ、大型の漁船でマグロなどをとる。

沖合漁業

沖合と呼ばれる沿岸から少し離れた海域で漁をする。かつお・サンマなどが有名。

沿岸漁業

沿岸近くの比較的浅い海で、定置網や小型船を使って漁をする。アジやイワシなどが代表的。

養殖漁業

水揚げを増やすために、イクラ(サケの卵)やハマチ、カキなどを人工的に育てる方法。網やいけすで管理して育てる。

栽培漁業ってなに?

栽培漁業は、魚や貝などを人工的にふかさせて、ある程度大きくなるまで育てたあと、海や川に放流して自然の中で育てる方法です。

ふか場で卵をかえし、稚魚(こどもの魚)を人工的に世話しながら育てる。

稚魚がある程度大きくなったら、自然の海や川へ放流。成長した魚が再び漁として水揚げされる。

サケやアユなど、川を行き来する魚にも取り入れられている。

ふか場で卵をかえし、稚魚(こどもの魚)を人工的に世話しながら育てる。

稚魚がある程度大きくなったら、自然の海や川へ放流。成長した魚が再び漁として水揚げされる。

サケやアユなど、川を行き来する魚にも取り入れられている。

どうして栽培漁業が必要?

資源の回復

過度な漁獲で魚の数が減ったりしている中、人工的に稚魚を育てて放流することで、魚の資源を増やす。

安定した水揚げ

自然まかせだけでは、漁獲量が不安定になることも多い。栽培漁業を行うことで、一定の量を確保しやすくなる。

自然との調和

養殖とはちがい、自然の海で育てる時間が長いので、野生の資源と共存しつつ魚を増やしていける。

過度な漁獲で魚の数が減ったりしている中、人工的に稚魚を育てて放流することで、魚の資源を増やす。

安定した水揚げ

自然まかせだけでは、漁獲量が不安定になることも多い。栽培漁業を行うことで、一定の量を確保しやすくなる。

自然との調和

養殖とはちがい、自然の海で育てる時間が長いので、野生の資源と共存しつつ魚を増やしていける。

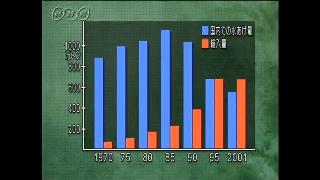

水産業の課題と取り組み

乱獲・資源の減少

需要が大きい魚をとりすぎると、資源が減ってしまう。漁獲量の制限や規則を設ける取り組みが進んでいる。

海洋環境の変化

水温の変化や海洋汚染で、魚のすみかが変わったり、異常発生する生物も。環境保護と漁業を両立する工夫が求められる。

後継者不足

若い人が漁業をめざすのが少なくなっている地域もあり、伝統的な技術の継承が課題。先進的な漁法やICTの活用など、新しい取り組みで解決をめざす地域もある。

需要が大きい魚をとりすぎると、資源が減ってしまう。漁獲量の制限や規則を設ける取り組みが進んでいる。

海洋環境の変化

水温の変化や海洋汚染で、魚のすみかが変わったり、異常発生する生物も。環境保護と漁業を両立する工夫が求められる。

後継者不足

若い人が漁業をめざすのが少なくなっている地域もあり、伝統的な技術の継承が課題。先進的な漁法やICTの活用など、新しい取り組みで解決をめざす地域もある。