流れる水のはたらきと土地の変化

川を流れる水によって、川底や周囲の土地はどのように変化するのかな? 川の上流・中流・下流のようすを見てみよう。

川や雨など、流れる水はどんなはたらきをするの?

流れる水は、土や岩をけずり取ったり、はこんだり、別の場所にたまったりして、土地の形を変えていく はたらきがあるよ。

これを「浸食」「運ぱん」「たい積」と呼ぶんだ。

これを「浸食」「運ぱん」「たい積」と呼ぶんだ。

浸食とは?

川や雨などの水が、土や岩をけずるはたらきのことだよ。

川の流れが強い場所だと、岩をゴツゴツとけずってつよい渓谷ができることもあるんだ。

日本でも、有名な渓谷や滝は、水の力で長い時間をかけてけずられた結果なんだ。

川の流れが強い場所だと、岩をゴツゴツとけずってつよい渓谷ができることもあるんだ。

日本でも、有名な渓谷や滝は、水の力で長い時間をかけてけずられた結果なんだ。

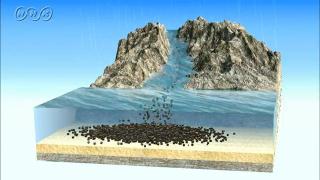

運ぱんとは?

けずり取られた土や砂、小石などを、水がはこぶはたらきだよ。

水の流れが強いときは、大きめの岩や石もぐいぐい運ばれることがあるんだ。

流れがおだやかになると、大きいものから順番に川底に落ちていくよ。

水の流れが強いときは、大きめの岩や石もぐいぐい運ばれることがあるんだ。

流れがおだやかになると、大きいものから順番に川底に落ちていくよ。

たい積とは?

運ばれてきた土や砂、小石などが、ある場所にたまる はたらきだよ。

川がきゅうに広くなったり、流れがおそくなるところで、砂や土がたまりやすいんだ。

これが 積もり重なって、平野や三角州をつくるんだ。

たとえば、川の河口にできる三角州は、たい積の代表例だよ。

川がきゅうに広くなったり、流れがおそくなるところで、砂や土がたまりやすいんだ。

これが 積もり重なって、平野や三角州をつくるんだ。

たとえば、川の河口にできる三角州は、たい積の代表例だよ。

まとめ

水の力で土や岩はけずられ、運ばれ、たまりながら、地形は変わっていく。

川の上流から下流にかけて、土地のようすが変化するのは、この浸食・運ぱん・たい積の繰り返しが理由なんだ。

土地が広がる一方で、洪水や土砂災害などのリスクもあるから、自然の力をうまく理解して、くらしに活かしていこう。

流れる水のはたらきを知ると、地球の地形がどうやってできてきたか、そして、なぜ町や田畑がその場所にあるのかが、もっと深くわかるんだ。みんなも川や海辺を観察してみよう!

川の上流から下流にかけて、土地のようすが変化するのは、この浸食・運ぱん・たい積の繰り返しが理由なんだ。

土地が広がる一方で、洪水や土砂災害などのリスクもあるから、自然の力をうまく理解して、くらしに活かしていこう。

流れる水のはたらきを知ると、地球の地形がどうやってできてきたか、そして、なぜ町や田畑がその場所にあるのかが、もっと深くわかるんだ。みんなも川や海辺を観察してみよう!